土壌の余剰窒素はそのままにしておくと地下へと流出してしまいますが、緑肥作物には養分の流亡を防ぐ効果があります。たい肥も施用量の上限を守り、適正施肥と組み合わせれば、環境への窒素負荷低減につながります。緑肥とたい肥の使い方を中央農業試験場の小野寺さんに教えてもらいました。

この記事は2022年8月1日に掲載された情報となります。

北海道立総合研究機構 農業研究本部

中央農業試験場 農業環境部長 小野寺 政行さん

「緑肥」の上手な使い方

緑肥作物は種類によって効果が異なります。何を目的にするかで使い分けましょう(表1)。効果だけではなく、後作物の適否も重要です。例えば、えん麦の後作には豆類や馬鈴しょが最適ですが、小麦や根菜類は適していません。また、栽培時期も考慮が必要です。緑肥作物は野良生えが発生しないよう出穂前にすき込みますが、それまでに一定の生育量を確保しなければなりません。

一般的には緑肥作物も肥料を施用して栽培しますが、野菜畑など収穫後にも土壌に多量に窒素が残っている場合には、後作の緑肥を無肥料で栽培し、土壌中の肥料成分を緑肥に吸収させて、翌年の栽培に活用する方法もあります。ただし、播種が遅くなると生育量が十分に確保できず、効果は小さくなります。緑肥作物の種類、播種晩限は地域によって異なるので、詳しくは「北海道施肥ガイド」を参考にしてください。

「たい肥」の投入後は忘れず減肥

たい肥には、養分供給という直接的な効果と、土壌団粒の形成促進、保肥力の増大、有害物質の活性抑制などの間接的な効果があります。また、微生物や中小生物の増殖と多様化、物質循環機能の増大なども期待できます。ただし、これらはたい肥の種類や腐熟度(C/N比)(※4)により発現が異なります。

水田転換畑など粘土質の土壌では、牛ふん麦稈たい肥など、粗大有機物を多く含んだ土壌物理性改善効果の高いものが有効です。物理性に難のない土壌なら、近隣から入手しやすいたい肥で構いません。いずれの場合も環境への窒素負荷を考慮し、10a当たり3t以内の施用を限度にしてください。

土壌の有機物は微生物の分解の影響を受け、たい肥で換算すると年間1.0〜1.5t程度が失われるといわれます。これを補うのが緑肥やたい肥です。効果にはすぐに見えるものと見えないものがありますが、先々を見据えて取り組みましょう。

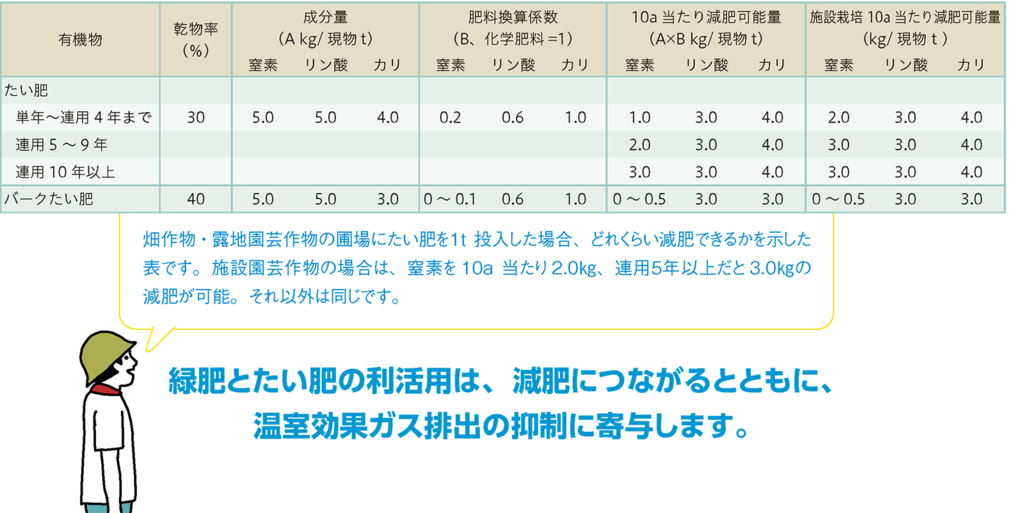

また、緑肥やたい肥を使ったら、その分しっかり減肥をしてください(表2)。たい肥を1t投入したら、窒素1kg、リン酸3kg、カリ4kgの減肥が可能です。コスト面だけではなく、環境保全という観点から考えても、緑肥やたい肥の利活用は今後ますます重視されるようになるでしょう。

※4 C/N比‥有機物に含まれる炭素(C)と窒素(N)の質量比で、たい肥では腐熟程度などを評価する指標。