2021年のポイント!

1 秋まき小麦は茎数管理で安定生産を

2 【新技術】起生期からの可変追肥で、小麦の収量が安定

3 【新技術】コムギなまぐさ黒穂病の防除技術

4 豆類の安定生産に向けた土づくりの励行

5 【新品種】土壌病害に強い小豆新品種「十育170号」

6 【新技術】加工用馬鈴しょの安定生産に向けた施肥技術

この記事は2021年4月1日に掲載された情報となります。

北海道農政部 生産振興局

技術普及課 総括普及指導員

上堀 孝之さん

昨年の畑作物の生育はほぼ平年並みで推移し、大きな気象災害に見舞われることなくおおむね平年並みの収量を確保できました。近年は気象の変動により既存技術の見直しや新たな技術の導入が求められています。それらの技術を根底で支えるのが土づくりです。今後も有機物の施用、排水対策や圃場基盤の整備など、基本技術の励行を心がけましょう。

ポイント1

秋まき小麦は茎数管理で安定生産を

近年、登熟期間中(出穂期〜成熟期)に日照不足となり、光合成が十分できずに細麦が増えるケースがあります。受光態勢の悪化は製品歩留まりの低下につながるので、止葉をあまり大きくせず、下の方まで光が差すようにしましょう。特に主力品種「きたほなみ」は旺盛に分げつするので、日照不足になりやすい十勝、オホーツク内陸、道央では、目標穂数を1㎡当たり550〜650本として、気象変動に左右されにくい小麦づくりを目指しましょう(写真1)。

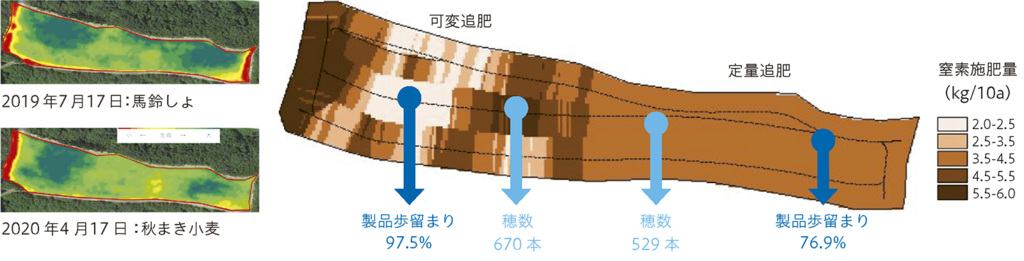

ポイント2【新技術】

起生期からの可変追肥で小麦の収量が安定

秋まき小麦が春の生育を始める起生期に一律に追肥をすると、場所によっては穂数が増え過ぎて、登熟不良年などは製品歩留まりが低下します。そこで「生育履歴情報を利用したマップベース可変施肥」を秋まき小麦の起生期から適用。過去の衛星データに応じて必要な時期に必要な場所へ追肥することで、生育不良箇所の穂数増加による収量の底上げ効果が得られます(図1)。

ポイント3【新技術】

コムギなまぐさ黒穂病の防除技術

コムギなまぐさ黒穂病の菌は土壌の表面に生存するため、浅まきすると感染しやすくなります。また、適期を過ぎた遅まきは、地温が低く出芽に日数がかかり、感染リスクが高くなります。発病を防ぐには適期・適深の播種と薬剤防除の組み合わせが重要です。詳しくは「コムギなまぐさ黒穂病Q&A第2版・追補」をご参照ください(図2)。

ポイント4

豆類の安定生産に向けた土づくりの励行

豆類は土壌水分の影響を受けやすい作物です。少雨では出芽率の低下やばらつきが生じ、逆に土壌の過湿により防除や中耕作業ができず、病害の発生リスクが高まる場合もあります。これらを防ぐには土づくりが肝心です。有機物の投入、サブソイラ等による心土破砕、適度な土壌水分での砕土・整地などで土壌の排水性・保水性の確保に努めましょう(写真2・3)。

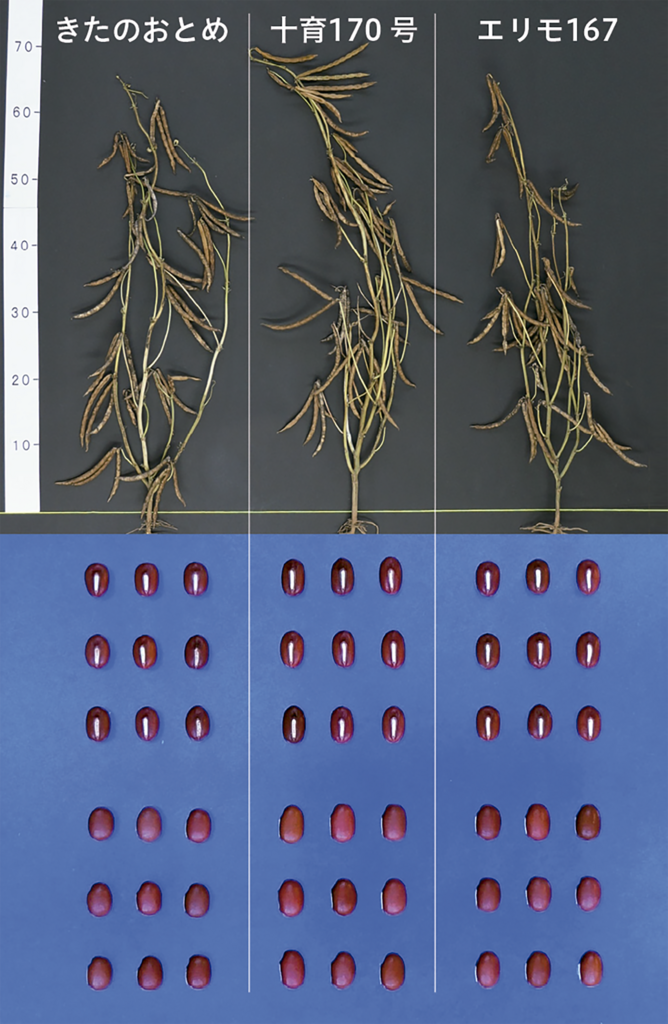

ポイント5【新技術】

土壌病害に強い小豆新品種「十育170号」が登場

小豆の土壌病害である茎疫(くきえき)病、落葉病、萎凋(いちょう)病に対して抵抗性を持つ中生普通小豆の新品種が開発されました(写真4)。成熟期は「きたのおとめ」および「エリモ167」並みで、収量性は同等からやや優り、耐倒伏性に優れ、加工適性は「きたのおとめ」と同等の評価です。茎疫病(レース4)、落葉病(レース2)の被害が発生する地域では「きたのおとめ」および「エリモ167」に置き換えて普及を図ることで安定栽培が期待できます。

●茎疫病に強い(最強クラス)

●落葉病に強い(最強クラス)

●倒伏しにくい

●「きたのおとめ」、「エリモ167」と比べ、同等~やや優る収量性

●北海道産小豆として求められる水準の加工適性

ポイント6【新技術】

加工用馬鈴しょの安定生産に向けた施肥技術

窒素肥沃度の低い圃場で加工用馬鈴しょを安定生産するための施肥技術が示されました。前作がてん菜以外の圃場で、総窒素施肥量が10a当たり12㎏の場合、基肥に9㎏、培土前に3㎏と分けて施肥することで、でん粉価の低下を回避しつつ規格内収量を5%程度増加させることが可能です(分施割合25%)。

分施が難しい場合は、ゆっくり効くタイプの肥料(被覆尿素肥料リニア型25日タイプ)を25%配合して基肥として全量一度に施用しても、同様の収量、品質が得られます。